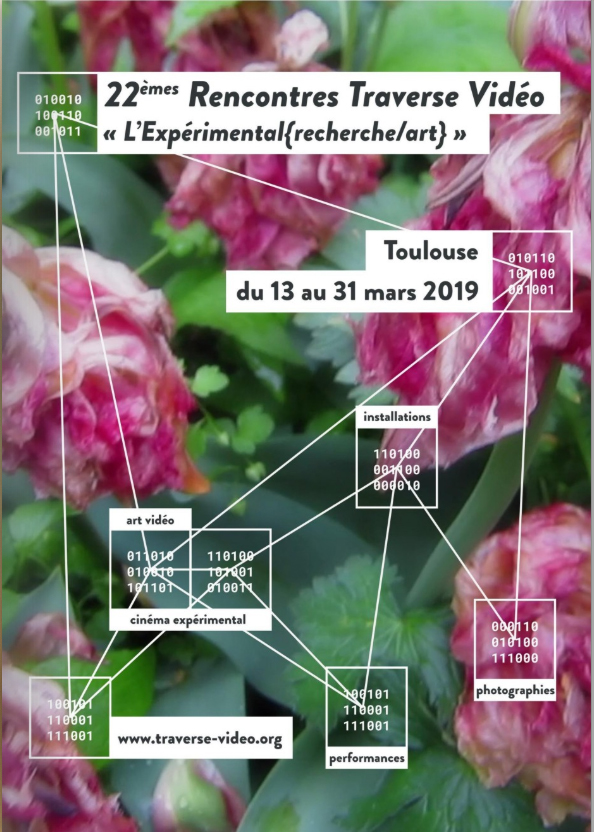

22° Rencontres Traverse Vidèo

Organisé par Simone Dompeyre,

Président et conservateur

Toulouse (FR)

Opera:

Viaggi dello sguardo, al femminile

Vidèo, son, coleur /Video, suono e colore 4’39”

Italia 2018

Le regard nomade ne cherche pas un exotisme de touristes malgré l’éloignement du pays qu’il embrasse car ce qui motive Adriana Amodei, la fait tourner – y compris filmiquement – c’est l’humain. Le mouvement adopte en son début/départ le point de vue du voyageur du train, découvrant en légère plongée ses si proches alentours alors que les inscriptions en écriture indienne situent d’emblée le pays. Cependant la distance n’est pas le mode d’approche de l’artiste portée par l’amour vers l’autre. Elle enveloppe le lieu de la superposition légère et colorée alors que le ralenti exclut la personne filmée de la difficulté de sa réalité. Telle enfant protégée sous un grand parapluie en couleurs échange son espace avec telle personne plus âgée en noir et blanc ; des visages se distinguent et sont remplacés par d’autres, ridés ou d’enfant, des groupes posent avec un retour au passé – les premières prises de vue datent de 1958 – et d’autres travaillent : fragments de couture avec vieilles machines à main, coupe des fils dépassant de tapis faits main se succèdent parfois en volets, parfois simplement plan après plan mais sans heurts, sans coupures, ils appartiennent tous à la famille des humains, des humbles qui travaillent.

En alternance puis fondue avec les arbres de la forêt, telle autre porte un énorme fardeau de branches/sa forêt.

Le violoncelle emporte ces travaux des jours, il leur reconnaît la noblesse du faire.

Et les enfants sont nombreux, seuls, avec leur mère, tenus ou au sol et ils regardent droit, parfois avec des yeux interrogateurs, ils ne sourient pas servilement. Ils sont.

Le regard du titre est en effet transitif : celui que l’on regarde et subjectif : celui-là regarde aussi.

L’échange gouverne ainsi ce voyage d’Adriana Amodei qui échappe au regard occidental m/paternaliste pour simplement voir l’autre et lui reconnaître son territoire.

Simone Dompeyre

Lo sguardo nomade non cerca un turista esotico nonostante la lontananza del paese che abbraccia, perché ciò che motiva Adriana Amodei, lo trasforma – anche cinematograficamente – è l’umano. Il movimento adotta nel suo inizio / partenza il punto di vista del viaggiatore del treno, scoprendo nella luce i suoi dintorni così vicini mentre le iscrizioni nella scrittura indiana individuano fin dall’inizio il paese. Tuttavia, la distanza non è la modalità di approccio dell’artista portata dall’amore verso l’altro.

Avvolge il posto della leggera e colorata sovrapposizione mentre il movimento lento esclude la persona filmata dalla difficoltà della sua realtà.

Un bambino protetto sotto un grande ombrello a colori scambia il suo spazio con una persona anziana in bianco e nero; i volti sono distinti e sostituiti da altri, rugosi o infantili, i gruppi si atteggiano a un ritorno al passato – i primi scatti risalgono al 1958 – e altri lavorano:frammenti di cucito con vecchie macchine portatili. I fili tagliati che superano i tappeti fatti a mano a volte si susseguono a persiane, a volte un primo piano dopo l’altro senza scontri, senza tagli, appartengono tutti alla famiglia dell’essere umano, persone umili che lavorano.

In alternanza le immagini si sciolgono con gli alberi della forest, un altro porta un enorme carico di rami la sua foresta.

Il violoncello porta questi lavori giornalieri, riconoscendone la loro nobiltà.

I bambini sono numerosi, soli, accanto alla loro madre, guardano con occhi interrogativi, non sorridono pedissequamente. Essi sono.

Il senso del titolo è infatti transitivo: colui che noi guardiamo: è lo stesso che guarda noi.

Lo scambio governa così il viaggio de Adriana Amodei che rifugge da uno sguardo occidentale/ paternalistico per vedere semplicemente l’altro e riconoscere il suo territorio.